Il est 10h. La sirène retentit, perçant le silence durant deux minutes. C’est Yom HaShoah, le Jour du Souvenir de la Shoah. Et nous sommes à Roglit, devant ce mur de 35 mètres de long, gravé de dizaines de milliers de noms. Ce ne sont pas de simples noms, mais ceux des 80 000 Juifs déportés de France. Grâce au travail acharné de Serge et Beate Klarsfeld, ces noms ont été identifiés, rattachés à des convois, et inscrits ici, en lettres minuscules mais indélébiles.

Il est 10h. La sirène retentit, perçant le silence durant deux minutes. C’est Yom HaShoah, le Jour du Souvenir de la Shoah. Et nous sommes à Roglit, devant ce mur de 35 mètres de long, gravé de dizaines de milliers de noms. Ce ne sont pas de simples noms, mais ceux des 80 000 Juifs déportés de France. Grâce au travail acharné de Serge et Beate Klarsfeld, ces noms ont été identifiés, rattachés à des convois, et inscrits ici, en lettres minuscules mais indélébiles.

Tout autour, 80 000 arbres ont été plantés dans la forêt qui entoure Roglit, près de Bet Shemesh — un arbre pour chaque victime. Ce lieu est devenu une mémoire vivante, enracinée dans la terre d’Israël.

La cérémonie de ce jour est organisée par Valérie Shapira, pour les FFDJF (Fils et Filles des Déportés Juifs de France), et par Shlomo Balsam, pour l’association Aloumim, qui rassemble les enfants cachés.

Comme chaque année, le corps diplomatique français est présent : les consulats de Tel-Aviv, Haïfa, Jérusalem, et l’Ambassade de France en Israël. L’ambassadeur Frédéric Journès a prononcé un discours marquant, personnel, évoquant l’horreur indicible des camps de la mort — Belzec, Bergen-Belsen, Dachau, Auschwitz-Birkenau…

Il a aussi tenté de mettre des mots sur l’incompréhensible : la montée actuelle de l’antisémitisme, qui souille à nouveau l’humanité, et le lien que l’on ne peut ignorer entre la barbarie nazie et l’islamisme radical d’aujourd’hui.

Shlomo Balsam, qui emmène depuis de nombreuses années des jeunes à Auschwitz, a évoqué les communautés juives disparues dans la tourmente : en Pologne, en Europe, dans tant de lieux devenus silencieux. Il a rapporté un échange lors d’une Marche des Vivants. À la question d’un jeune : « Pourquoi nous avoir amenés ici à Cracovie, où il n’y a plus rien à voir ? », il répondit : « Pour que le RIEN vous voit, vous. »

Yaakov Weismann, « enfant caché » profondément marqué par la Shoah, a évoqué le 7 octobre et les attaques sur son moshav de Netiv Ha’asara, contigu à Gaza. Sa famille a échappé miraculeusement au massacre perpétré par le Hamas. Une tragédie inscrite désormais dans la mémoire collective d’Israël.

Son histoire est aussi celle d’un exode. En 1959, il débarque au port de Haïfa, en provenance de Marseille, « fou d’espérance, avec une valise en carton et un sac à dos tyrolien ». Aujourd’hui, la famille Weismann s’étend sur quatre générations : trois filles, dix petits-enfants, et déjà quatre arrière-petits-enfants. À la question de son aliyah, il répond sans détour : « La haine des Juifs ! Cet antisémitisme millénaire et universel qui nous a jetés sur les routes, fuyant persécutions et pogroms. Jusqu’à l’avènement d’Israël. » (Le Monde)

Le mystère de la Shoah

Le mystère de la Shoah demeure incommensurable. C’est un trou noir sans fond, une tache indélébile sur la conscience de l’humanité.

Comment comprendre le refus des nations réunies à Évian en 1938, alors qu’Hitler proposait un sinistre « deal » : libérer les Juifs d’Allemagne, si seulement quelqu’un les accueillait ? Personne n’a tendu la main. Comment accepter que ce cataclysme ait eu lieu au cœur d’une Europe dite chrétienne ? Rien ne peut le justifier. La Shoah n’a ni nom, ni logique. Elle défie la raison. Elle révèle une vérité terrifiante : la haine des Juifs dépasse toutes les haines. Elle traverse les siècles, les continents, les idéologies.

Et voilà qu’aujourd’hui, 80 ans plus tard, Israël est à nouveau frappé par la même terreur. Le 7 octobre 2023 est tombé comme la foudre sur des villages paisibles, habités par des hommes et des femmes favorables à la paix. Le choc fut total, la barbarie absolue. Ce massacre sidère, glace, et nous laisse sans voix.

Et ce qui rend ce mal encore plus incompréhensible, c’est que, malgré la Shoah – ou peut-être à cause d’elle – l’antisémitisme n’a jamais été aussi virulent. Il se réinvente, il se répand, il se banalise. Il change de visage, mais non de haine.

À chaque peuple, à chaque chef d’État, à chacun d’entre nous, revient désormais la responsabilité de se lever, de choisir entre l’oubli ou la mémoire, entre l’indifférence ou la justice, entre le silence ou la vérité.

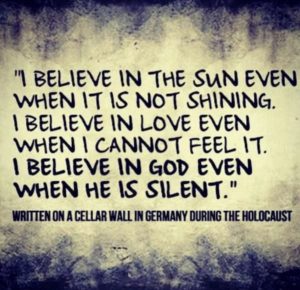

J’aime cette phrase rapportée par Primo Levi, retrouvée gravée sur le mur d’un cachot, quelque part dans les ténèbres d’un camp. Elle traverse le désespoir comme un rayon de lumière et demeure un cri d’espérance pour l’humanité :

« Je crois au soleil même quand il ne brille pas.

Je crois en l’amour même quand je ne le ressens pas.

Je crois en Dieu même quand Il se tait »